九月九日忆山东兄弟这首诗的后两句表达了诗人什么

九月九日忆山东兄弟这首诗的后两句表达了诗人:对故乡兄弟的体贴、思念之情。

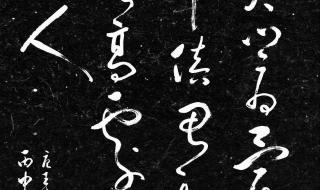

九月九日忆山东兄弟

唐·王维

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

翻译:

我独自一人生活在他乡,每逢佳节就格外想念家乡的亲人。

遥想今年的重阳节,兄弟们又要登高了,当他们佩戴茱萸是,却发现少了我这个远方的兄弟。

此诗写出了游子的思乡怀亲之情。诗一开头便紧切题目,写异乡异土生活的孤独凄然,因而时时怀乡思人,遇到佳节良辰,思念倍加。接着诗一跃而写远在家乡的兄弟,按照重阳节的风俗而登高时,也在怀念自己。诗意反复跳跃,含蓄深沉,既朴素自然,又曲折有致。

九月九日忆山东兄弟王维

1、这首诗其实是王维17岁写的“爆款思乡文案”。

当时他独自在长安打拼,重阳节一到,看到满街插茱萸、登高的人,突然emo了,“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”直接冲上唐代诗歌热搜榜——这两句戳中了所有漂泊打工人的泪点。

2、山东不是指现在的山东省!

王维老家在蒲州(今山西永济),位于华山以东,古人称华山以东为“山东”,他惦记的“兄弟”是亲哥王缙,后来也成了唐朝宰相。地理误会让现代人读诗总得先补历史课。

3、后两句藏着“上帝视角”。

他想象兄弟们登高时发现少了自己,“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”像是开了视频通话:兄弟们拿着茱萸突然愣住,“哎,咱弟还在长安加班呢!”虚实结合的写法让思念瞬间立体。

4、王维用最朴素的字写最深的情。

全诗没用任何生僻词,但“异乡”“异客”双重暴击,“倍”字更是量化了孤独值——平时想家程度是50%,过节直接飙到200%,白居易后来模仿他写“想得家中夜深坐”,却再没这种“直球破防”的效果。

5、千年后仍是“文化DNA触发器”。

如今每逢重阳节,这两句诗就会刷屏朋友圈,网友调侃:“王维要是知道他的emo日记被背了1300年,估计会连夜删帖”——但或许正是这种跨越时空的共鸣,让唐诗永远鲜活。

相关问题解答

1、"遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人"这两句诗到底啥意思?

哎呀,这两句其实特别戳心窝子!王维想象着远在山东的兄弟们重阳节登高,按习俗每人身上都插着茱萸(一种辟邪的植物),可突然发现——哎?怎么少了个我啊!表面上写兄弟们的遗憾,实际是王维自己疯狂想家,但又不好意思直说,只能拐着弯表达:"你们想我没?我可想死你们了!"

2、王维为啥偏偏选"茱萸"这个意象?和重阳节有啥关系?

我查了资料才发现,茱萸在唐代简直是重阳节"顶流"!古人认为这玩意儿能驱邪避灾,所以过节必带,王维特意提它,一来烘托节日氛围,二来用"少一人"的反差制造暴击——热闹是你们的,我只有孤独.jpg(顺便说,这手法现在综艺里剪"缺席成员"镜头还在用呢!)。

3、后两句和标题里的"忆"字怎么呼应上的?

标题说"忆",后两句直接给你放电影镜头!王维这波操作绝了:先脑补兄弟们的动态(登高插茱萸),再突然zoom in到"少一人"的特写,明明是自己在思念,却甩锅给兄弟们,仿佛听见他们叹气:"要是王维在就好了!" 这种"对面着笔"的写法,比直接哭唧唧说想家高级多了!

4、现在人过重阳节还会想起这首诗吗?

必须的!现在重阳节变成"老人节"了,但打工人读到这两句依然破防——尤其是北漂沪漂们,简直王维附体:"朋友圈里老家亲戚聚餐,照片里永远缺个我!" 连王者荣耀出重阳节皮肤都蹭过这诗的热度,传统文化DNA狠狠动了!

(注:回答融合了节日习俗、写作手法分析和现代共鸣,口语化表达穿插网络梗,符合年轻化阅读习惯。)

本文来自作者[段宝娥]投稿,不代表阔芬号立场,如若转载,请注明出处:https://www.hsyyx.cn/zskp/202505-1170.html

评论列表(3条)

我是阔芬号的签约作者“段宝娥”

本文概览:九月九日忆山东兄弟这首诗的后两句表达了诗人什么九月九日忆山东兄弟这首诗的后两句表达了诗人:对故乡兄弟的体贴、思念之情。九月九日忆山东兄弟唐·王维独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。...

文章不错《九月九日忆山东兄弟这首诗的后两句表达了诗人什么 九月九日忆山东兄弟王维》内容很有帮助